СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ…

Французский ветеринар профессор Мишель Клейн, который уже более 20 лет лечит собак, принадлежащих коронованным особам и кинозвездам, утверждает: покажите мне собаку, и я расскажу о ее владельце больше, нежели психолог.

Владельцы пуделей и болонок, по его мнению, так хитры, как и их собаки, и немного скуповаты, хозяева догов заносчивы и смелы, владельцы овчарок лишены чувства юмора и поэтому страшно важничают, владельцы охотничьих собак искренни и непосредственны. Соотечественник Клейна зоопсихолог Анри Доде считает, что самыми положительными качествами обладают хозяева фокстерьеров. В целом же он согласен с классификацией Клейна, особенно относительно владельцев овчарок. Некий владелец овчарки подал на Доде в суд за оскорбление. И Доде заявил судьям: «Вот, видите сами…» А в самом деле — можно ли судить о характере человека по породе его домашнего любимца? Какого сорта люди держат кошек и собак, рыбок и попугайчиков? Чтобы это понять, необходимо прежде всего ответить на вопрос: зачем вообще люди держат домашних животных?

ПОЧТИ КАК ЛЮДИ

Психологи и социологи давно задаются этим вопросом, и существует несколько теорий по этому поводу. Пожалуй, самая распространенная из них — это теория суррогата. Предполагается, что животные-любимцы служат владельцу заменой нормальных человеческих отношений, которых он почему-то лишен. Сторонники этой теории чаще всего приводят в пример старых дев, для которых весь свет в окошке — любимая собачка или кошка, иногда не одна. Отсюда вывод: любители домашних животных — социально изолированные, еле сводящие концы с концами, несчастные, как правило, пожилые люди, использующие своих питомцев так же, как наркоман использует наркотики для ухода от реальности. Такие несчастные действительно существуют в обществе, но они составляют лишь малую часть любителей домашних животных. Социологические исследования, проведенные по заказу фирм, торгующих кормом для домашних животных, показали, что облик среднего владельца домашних животных совершенно противоположен стереотипу, рисуемому теорией суррогата. Чаще всего приобретают животных молодые семьи, относящиеся к зажиточному среднему классу и имеющие маленьких детей. Другая популярная теория связывает обладание домашними животными с богатством (у нас крайнее выражение этой теории можно услышать в такой форме: «Зажрались! С жиру бесятся, собак поразвели, а тут люди голодают!»). Действительно, некоторые домашние животные, особенно экзотические, крупные, редких пород, с медалями и родословной, приобретаются и содержатся людьми, желающими показать свое богатство, но не всегда настолько богатыми, чтобы купить «роллс-ройс». Однако теория богатства не выдерживает критики со стороны этнографов и археологов. Доказано, что еще в каменном веке люди подбирали и выращивали молодняк диких животных без каких-либо практических целей, и это продолжают делать современные примитивные племена, оставшиеся на том же уровне благосостояния. Индейцы команчи содержат собак, не используя их ни для охоты, ни для охраны. Бразильские индейцы калапало держат ручных птиц и после смерти хоронят их на специальных кладбищах.

КТО КОГО ПРИРУЧИЛ

Наконец, рассмотрим теорию гнездового паразитизма. Положите на колени кому-нибудь щенка или котенка, и, как правило, вы сможете наблюдать типичную эмоциональную реакцию. Человеку хочется ласкать и гладить животное, разговаривать с ним, кормить и баловать его. Похоже, что нормальное поведение подавляется каким-то глубоко заложенным безусловным рефлексом, над которым человек почти не властен. Животное растет, его владелец начинает все больше относиться к нему как к человеку. Своей собаке или кошке мы приписываем человеческие мысли, чувства и побуждения, пытаемся разговаривать с ними. На сознательном уровне мы понимаем, что это не люди, но ведем себя так, словно имеем дело с человеком или, скорее, с ребенком. Не напоминает ли это поведение птицы, в гнездо которой отложила яйцо кукушка? Паразит-кукушонок становится приемным родителям столь же дорог, как и свои птенцы, и даже дороже. Может быть, некоторые виды животных приспособились паразитировать в «гнезде» человека?

У этой гипотезы есть свои сторонники. Но в последние годы появилась, во многом из случайных наблюдений, наиболее вероятная теория. Все началось в 1977 году, когда группа американских врачей провела подробное анкетирование 92 мужчин и женщин, недавно перенесших инфаркт. Были изучены практически все аспекты социальной жизни пациента и его быта. Через год врачи снова разыскали опрошенных. Обнаружилось, что за год 14 пациентов скончались. Анкеты были обработаны заново, чтобы определить, чем выжившие в своих привычках и контактах отличались от умерших. Математическая обработка показала, что самым главным фактором, определяющим, выживет ли пациент после инфаркта более года, является наличие у него домашних животных.

Прямые измерения показали, что при контакте с домашним любимцем частота пульса и кровяное давление у человека падают. Человек успокаивается. До сих пор не совсем понятно, почему это происходит, но эффект вполне устойчив и хорошо выражен. Изучая это явление, ученые опросили владельцев собак о характере их питомцев в восприятии хозяина. Оказалось, что владельцы собак наиболее ценят такие их качества, как верность и привязанность, внимание к словам, жестам и эмоциям хозяина, ярко выраженная радость при его возвращении домой и выразительность поведения — «почти как человек, только не говорит». Похоже, братья наши меньшие делят с человеком некоторый простой репертуар поведенческих сигналов, которые сообщают о крепкой дружеской привязанности. Мы ведь, в конце концов, одной крови, и многие виды поведения человека имеют в основе поведение животных. Они сигналят нам: «Я тебя люблю! Ты мне очень нужен!» Вдобавок, не умея говорить, животные неспособны нас критиковать, обманывать или льстить нам, они всегда платят человеку чистой монетой. Мы это понимаем и ценим. Таким образом, любители животных — не отвергнутые всеми неудачники, не бесящиеся с жиру богачи и не обманутые жертвы паразитов, а вполне разумные люди, почему-либо больше других нуждающиеся в любви, дружбе и ободрении и использующие компанию животных для улучшения своего физического и психологического состояния.

НРАВЫ И ПОВАДКИ «ДВУНОГИХ»

Ну а можно ли все-таки вынести какое-то психологически обоснованное суждение об индивидуальных особенностях того или иного человека в зависимости от его симпатии к определенным породам домашних животных? Вероятно, такое суждение не должно быть категоричным, поскольку питомцы одной и той же породы живут у разных хозяев, во многом отличающихся друг от друга. Тем не менее некоторые общие соображения психологи попытались сформулировать.

Прежде всего наличие у человека собаки свидетельствует о выраженной воле к власти. Собака — зверь, живущий стаей, ей нужен вожак, роль которого берет на себя хозяин. Но тут существуют варианты. Авторитарные и одновременно демонстративные личности часто предпочитают крупных, сильных собак. Например, Адольф Гитлер имел любимую немецкую овчарку Блонди.

Собака мелкой породы (левретка, болонка, мелкий пудель, пекинес) может свидетельствовать о потребности выступать покровителем, развитых «родительских» наклонностях. Наглядный пример тому — крупный мужчина с крошечной собачкой, выглядывающей у него из кармана или из-за пазухи. Для женщины маленькая собачка часто просто заменяет или дополняет ребенка. Если собака очень редкой и дорогой породы — тут, видимо, главную роль сыграли соображения престижа. Дома многих нуворишей украшают причудливые существа, купленные за большие деньги. Ухаживают за ними обычно нанятые люди, и любовью к животным тут и не пахнет. Конечно, возможны и исключения. К очень породистой собачке можно привязаться душой.

Кошек предпочитают личности несколько иного склада. Обычно это люди менее демонстративные и более терпимые к окружающим. Большим любителем кошек был пророк Мухаммед. По преданию, однажды он сидел за столом, и одна из кошек уснула у него на рукаве. Внезапно его позвали, и Мухаммед, чтобы не тревожить благородное животное, отрезал рукав. Кошка, особенно не очень породистая, — зверь самостоятельный. Человек для нее — отнюдь не божество, а полезный и порой интересный компаньон, живущий с ней на одной территории. Свою жизнь кошка выстраивает сама и лизать руку, которая ее бьет, не будет. От плохого компаньона кошка может уйти, а к приятному (и полезному) человеку вполне искренне привязывается.

Соответственно, человек, любящий кошек, по всей вероятности, способен быть терпимым к иным, чем у него, взглядам и убеждениям. Конечно, кошку могут завести и из тщеславия. В таком случае это опять-таки будет весьма причудливое, редкое и купленное за большие деньги существо.

Наконец, среди определенной части «элиты» встречается желание держать совсем уж экзотических животных: обезьян, лемуров, удавов, львов, крокодилов… опять-таки чаще всего это всего лишь проявление тщеславия. Этих животных остается только пожалеть, судьба их незавидна. Вряд ли они получат у таких хозяев более или менее приличные условия содержания, тем более что требования к содержанию экзотов часто весьма специфичны. Вспомним Сальвадора Дали, как-то появившегося на публике в Париже с муравьедом на поводке. Никто не писал, что стало с этим муравьедом дальше… Вышеописанный случай уже приближается к области психопатологии.

Еще более явными примерами пестрит современная «светская хроника». Например, человек держит в бассейне пираний и лично кормит их живыми крысами. Ей-богу, от такого хочется держаться подальше. Диктатор «Центральноафриканской империи» Бокасса держал в бассейне крокодилов, а последний правитель Хивинского ханства Джунаид-хан — огромных сомов. Большим удовольствием для обоих было наблюдать, как обитатели бассейнов кушают их противников. Но это уже совсем другая история.

Нам же в основном приходится иметь дело с нормальными людьми, которых, хочется верить, в этом мире большинство.

Источник

ВК Психолог онлайн

Кажется, баланс – это миф. Мы пытаемся быть хорошими родителями, успешными профессионалами, не забывать про саморазвитие, отдых, отношения… И всё равно ощущаем, что чего-то не хватает. От этого приходит усталость, раздражение и чувство вины: «Я не успеваю всё». Но, может, проблема не в том, что мы делаем недостаточно, а в самом подходе к балансу?

❓ Почему баланс даётся так сложно?

С точки зрения психологии, постоянное ощущение разрыва между ролями связано с несколькими факторами:

- Ограниченные ресурсы. Время, энергия, внимание – это не бесконечные величины. Мы пытаемся растянуть себя на всё, но неизбежно что-то страдает.

- Конфликт ожиданий. Социум, семья, работа – у всех свои требования. Часто они противоречат друг другу, и нам приходится лавировать между ними.

- Страх потерь. Нам кажется, что если мы будем уделять больше внимания карьере, пострадает семья. Если погрузимся в личные проекты – упустим работу. Но так ли это?

❓ Как перестать разрываться и начать жить в гармонии?

Баланс – это не про равное распределение времени между сферами жизни. Это про осознанное управление своими ресурсами. Вот несколько шагов:

- Определи свои настоящие приоритеты. Зачастую мы выполняем чужие ожидания, а не то, что действительно важно для нас. Проведи простой эксперимент: представь, что у тебя всего три жизненных сферы, на которые ты можешь направить силы. Какие бы ты выбрал?

- Если ты уделяешь много времени тому, что не входит в этот список – возможно, пришло время пересмотреть приоритеты.

- Управляй эмоциями, а не временем.

- Часто нас истощает не количество дел, а эмоциональное напряжение. Попробуй:

- Фиксировать моменты, когда ты чувствуешь усталость или раздражение. Что их вызывает?

- Включать в день маленькие ритуалы для восстановления (прогулка, музыка, тишина, творчество).

- Переключать фокус: вместо «Я должен всё успеть» думай «Что мне действительно важно сейчас?»

- Двигайся к гибкому балансу

- В разные периоды жизни баланс смещается. Иногда карьера выходит на первый план, иногда – семья или отдых. И это нормально. Важно не стремиться к статичному равновесию, а адаптироваться.

- Используй метод «недельного баланса»: оцени не день, а всю неделю. Например, если один день полностью ушёл на работу, в другой больше посвяти себя семье или отдыху.

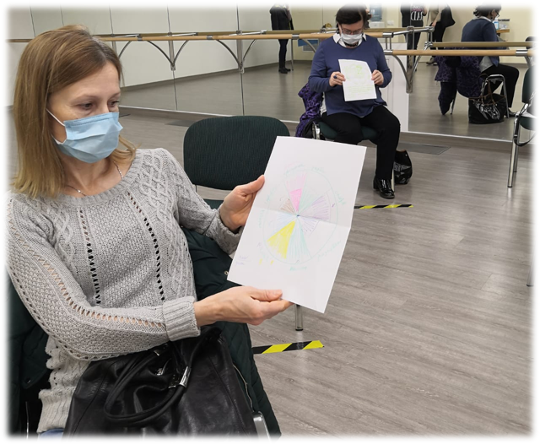

- Попробуй посмотреть на свою жизнь как на систему

- Если ты чувствуешь, что постоянно перегружен, попробуй увидеть картину шире. В этом помогает игра «Моя жизнь. Мой выбор.». Она показывает, какие сферы забирают слишком много внимания, а какие недополучают ресурсы. Иногда оказывается, что решение – не в том, чтобы делать больше, а в том, чтобы делать осознаннее.

✍️ Итог

Баланс – это не строгая формула, а живой процесс. Главное – не пытаться соответствовать идеальной картине, а прислушиваться к себе и корректировать приоритеты. Начни с малого: спроси себя сегодня – «Что для меня сейчас по-настоящему важно?» Ответ на этот вопрос уже даст первый шаг к гармонии.

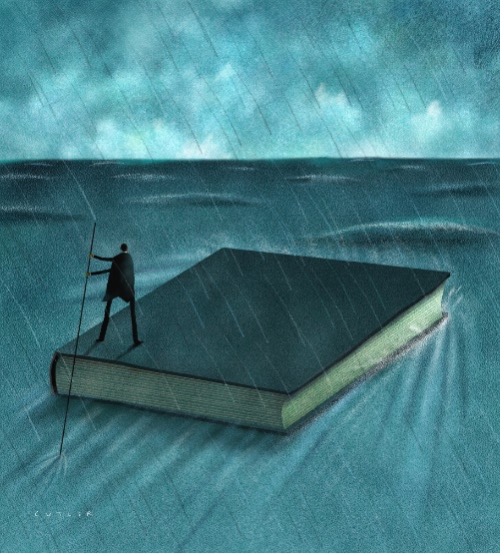

Как сохранить мотивацию, если вы застряли в происходящем

В жизнь периодически приходит время турбулентности, когда у нас после бесконечных попыток справиться одновременно с домашними и рабочими обязанностями наступает состояние бессилия и желания всё бросить. Неудивительно, что в такие моменты многие из нас испытывают разочарование, злость и т. д. Если вы оказались в подобной ситуации, чувствуете, что больше не справляетесь с происходящим и потеряли мотивацию даже пытаться справиться, то вы не одиноки. Оказаться под огромным стрессом, с возросшим объемом обязанностей и без поддержки — верный путь к выгоранию и срыву.

Во время консультаций со мной по вопросам тайм-менеджмента клиенты говорят одно и то же: «Я больше не могу». Но у вас есть выбор. Вы можете поддаться давлению и сдаться или взять себя в руки и сражаться за свою карьеру, жизнь и психическое здоровье. Если вы выберете первый вариант, то гарантированно проиграете. Однако второй даст возможность применить инновационный подход, добиться успеха и стать сильнее, преодолев трудности. Я советую использовать все, что происходит с вами сейчас, как возможность стать более стойким человеком, имеющим желание и мотивацию ежедневно делать все возможное.

Не дайте грузу проблем раздавить вас, смотрите на жизнь с надеждой и твердостью, которые мотивируют вас не просто выжить, но и добиться процветания.

Ощутите свой гнев

Сердиться по поводу происходящего — естественно и нормально. Важно признавать и выражать этот гнев здоровым образом. Подавленный гнев может вести к тревожности и депрессии, а также к проблемам с сердцем, головным болям, кожным заболеваниям и нарушениям пищеварения. Гнев, с которым не справились здоровыми методами, также может привести к эмоциональному или физическому насилию по отношению к самым близким людям. Чтобы облегчить злость, разочарование и даже ярость, признайте эти чувства и смиритесь с ними. В психологии парадокс принятия себя означает, что, когда вы принимаете свои эмоции, они начинают меньше, а не больше, влиять на вас. Поэтому сделайте это: признайте, что сыты по горло, расстроены, сердитесь, испытываете отвращение и т. д. Это первый шаг на пути к свободе. Затем найдите здоровые способы выпустить пар. Если вы взвинчены, то, возможно, просто хотите побыть в одиночестве, насколько это возможно, и выплеснуть свои чувства. Можно устроить изнуряющую пробежку, попинать боксерскую грушу, покричать в подушку или в машине или заняться чем-то успокаивающим — например, сделать глубокие вдохи и выдохи, потянуться или описать свои чувства в дневнике. Гнев — очень сильная эмоция, и пока вы не выпустите его, его энергия будет будоражить вас.

Спросите себя, что вы можете сделать

Обычно мы ходим в одни и те же места и поступаем привычным образом. Но настало время пересмотреть все. Лично я поменяла церковь и спортзал, чтобы иметь возможность посещать их безопасным и удобным для себя образом. Некоторые мои знакомые перевели детей в другие учебные заведения или отправили их в частные школы, чтобы они учились пять дней в неделю очно, а не дистанционно. Другие сделали наоборот, выбрав для своих детей полностью дистанционное обучение. Я даже знаю людей, которые переехали в другой штат, некоторые временно, другие — постоянно, чтобы иметь доступ к школам и другой социальной инфраструктуре.

А вы? Может быть, вы тоже можете найти новые места, чтобы заниматься тем, что вам нравится? Иногда стоит только пересечь черту города, округа или штата, и вы найдете гораздо больше возможностей. Учитывая, что большая часть компаний и довольно много школ работают удаленно, вы можете переехать в сельскую местность или в другой штат, не слишком нарушая привычный уклад жизни вашей семьи. Если, чтобы сохранить рассудок, вы должны вырваться из изоляции, вам нужно, чтобы дети ходили в школу и спортзалы были открыты, стоит поискать варианты немного дальше от того места, где вы живете сейчас. Рассмотрите их. Снимите жилье на небольшой срок, купите автофургон или рассмотрите возможность переезда, если это вас устраивает. Если у вас есть выбор и ресурсы для его реализации, вы можете организовать свою жизнь так, чтобы испытывать меньше стресса и тратить больше энергии на работу и другие важные стороны вашей жизни.

Примите то, что не можете изменить

В некоторых сферах своей жизни вы или не сможете, или не захотите менять ситуацию. Возможно, ваши дети довольны гибридным подходом к обучению и привычным окружением. Возможно, у вашей семьи нет денег, чтобы сняться с места и переехать, даже временно. Или ваша организация решила работать удаленно в течение длительного периода, и хотя это не очень вас устраивает, вы любите свою работу и не хотите ее менять. В этих случаях вам нужно принять ситуацию такой, какая она есть. Принятие того, что вы не можете изменить или решаете не менять, помогает ощущать меньше стресса, так как вы признаете свою самостоятельность: «Я буду продолжать работать здесь, в этой организации, и жить в этом городе. Делая такой выбор, я соглашаюсь на определенные ограничения, существующие в данный момент, и контроль находится в моих руках». Приняв ситуацию, найдите способы сделать ее более привлекательной для себя.

Разработайте стратегию движения вперед

После того как вы критически оценили свои обстоятельства, нужно разработать стратегию движения вперед в рамках этих реалий. Если вы работаете из дома и у вас некомфортное рабочее место, внесите небольшие изменения — например, купите новый стул или лампу, чтобы улучшить обстановку. Или для разнообразия перенесите кабинет в другую комнату. Если ваши дети учатся дистанционно, подумайте, можете ли вы пригласить няню или найти кого-то, кто будет следить за их учебой. Если такой возможности нет, работайте по расписанию и помогайте детям все настроить и подготовить до начала уроков, чтобы в течение дня меньше отвлекаться. Обдумайте стратегии, повышающие мотивацию выполнять свои задачи. Например, можно воспользоваться сервисами вроде Focusmate и найти себе товарища, работающего так же удаленно, и находиться с ним на видеосвязи в течение определенного периода времени. Или вы можете определить область работы, где бы вы хотели учиться и расти. Вместо того чтобы сделать всю работу «как-нибудь», выберите хотя бы один проект, где вы превзойдете самого себя, постараетесь выложиться и действительно хорошо поработаете. Это потребует немного больше усилий, но такой проект выведет вас из режима минимального приемлемого качества и оживит интерес к своему делу.

Инвестируйте в заботу о себе

Не забывайте заботиться о себе. Объедаясь сладостями или выпивая бутылку вина каждый вечер, вы испытываете мгновенное удовольствие, но в долгосрочном плане такой выбор вредит здоровью. Лучше менять химию мозга, защищаясь от депрессии и тревожности и соблюдая нормальный режим сна. К здоровым вариантам относятся занятия спортом, прогулки, творческое хобби, общение с родственниками и друзьями, смех, молитва, ведение дневника, посещение религиозной службы, чтение и музыка.

Эти простые вещи не только способствуют выработке гормонов счастья, но и помогают избежать чувства выученной беспомощности, когда вам кажется, что у вас не получается ничего изменить, что бы вы ни делали.

Весь мир переживает необычайно сложное время. Но я уверена, что у вас есть все необходимое, чтобы не просто пережить его, но и стать лучше, чем прежде. Снова и снова используйте эти шаги, чтобы сохранять мотивацию и двигаться вперед даже в трудные времена.

Об авторе

Элизабет Грейс Сондерс (Elizabeth Grace Saunders) — консультант по вопросам управления временем, основатель компании Real Life E Time Coaching & Speaking, автор книг «How to Invest Your Time Like Money» и «Divine Time Management».

Источник

https://big-i.ru/karera/lichnye-kachestva-i-navyki/855533

Почему мы не распознаем симптомы эмоционального выгорания и что с этим делать

В 1993 году, обеспечив своей команде золотую олимпийскую медаль — в третий раз выиграв чемпионат NBA и в седьмой раз набрав за сезон больше очков, чем любой другой игрок Лиги, Майкл Джордан объявил, что уходит из большого спорта. Ему исполнилось 30 лет. «Настала пора перемен», — пояснил Майкл. Оставалось немного времени до начала очередного сезона, а Джордан никак не находил в себе стимула для интенсивных тренировок. «Я устал от рутины, все время одно и то же, я уже не чувствовал прежней радости и предвкушения, все надоело», — вспоминает он.

Недавно почти то же самое мы услышали от другой знаменитости. В ноябре в интервью Терри Гроссу (NPR) Джон Стюарт ответил на вопрос, останется ли он в The Daily Show теперь, когда снял успешный фильм. «Не думаю, чтобы когда-нибудь мне удалось найти для себя другую столь подходящую работу, — сказал Стюарт (контракт его скоро заканчивается). — И все же наступает момент, когда ты понимаешь: того, чем ты занимаешься, тебе уже мало или настала пора перебить слишком комфортное состояние».

Многие из нас чувствовали нечто похожее, завершив крупный проект, заключив удачную сделку или подготовив отличную презентацию в совете директоров. Неделями, а то и месяцами ты заставляешь себя упорно сосредотачиваться на этом единственном, поистине геркулесовом подвиге. А потом наступает день, когда все уже завершено. Стремясь к этой великой цели, неустанно во имя нее работая, мы воображаем, какое это будет счастье — покорить новую высоту. И не предвидим, что, поднявшись на гору, мы окажемся на довольно-таки холодном ветру — и предстоит еще спуск. Период эйфории заканчивается, нужно вернуться к обычной жизни, войти в рабочий график. А это не так-то просто.

Прежде всего, когда напряженная ситуация, волнение, упорный труд сменяются более расслабленным периодом жизни, вполне возможен упадок духа. Пока длился стресс, человек «подсаживался» на адреналин. Мы привыкаем к постоянной востребованности, и когда вдруг все останавливается, наступает «ломка». Кроме того, обычная рутинная работа не так уж привлекательна. Для полной вовлеченности нам требуется постоянный рост. А после резкого скачка, усиленного профессионального развития нам кажется, что наступил застой.

Главная трудность с мотивацией после значительного успеха заключается в том, что мы не распознаем симптомы эмоционального выгорания. Для решения сложных и новых задач понадобились огромные интеллектуальные, эмоциональные и физические усилия. Эти усилия на протяжении длительного периода времени требовали огромных расходов энергии.

Когда человек постоянно расходует больше энергии, чем успевает накопить, ему грозит выгорание. Но в отличие от обычной усталости, выгорание не так легко обнаружить. Отсутствуют бросающиеся в глаза симптомы, все гораздо тоньше. Чуть больше времени уходит утром на то, чтобы встать с кровати. Вы стали откладывать на потом важные решения. Стали с некоторым пессимизмом или даже цинизмом относиться к своему делу.

Даже психологи, чья профессия в том и состоит, чтобы замечать подобные симптомы, нередко пропускают собственное выгорание.

Отчасти именно потому, что выгорание снижает способность различать симптомы выгорания. Мы все подвержены эмоциональному выгоранию, особенно после завершения трудных заданий. Это не означает, конечно, что любой успех непременно сменяется периодом неэффективности, разочарования и лени.

Надеемся, кое-какие советы вам пригодятся, когда вы в следующий раз вынуждены будете вернуться после великой победы к обычному образу жизни.

Осознайте, что ваша работа сейчас станет труднее. Распространенная ошибка — нереалистичные ожидания насчет того, как вам будет работаться после великого успеха. Вы отдали много энергии, заряд батарейки на нуле, трудно сосредоточиться даже над самыми простыми вещами. Задачи, которые вы прежде с легкостью решали, теперь требуют больших усилий. Нужно откорректировать ожидания, таким образом вы облегчите и чувство вины, которым обычно сопровождается — и усиливается — эмоциональное выгорание.

Разделяйте мысли и действия. У большинства людей на празднование триумфа отводится не так уж много времени. Наверное, у вас накопилось огромное количество долгов, пока вы добивали свой великий проект, ведь и повседневные задания никуда за это время не делись. Не поддавайтесь соблазну тут же нырнуть с головой во все эти дела. Когда у человека остается мало энергии, он с трудом отличает действительно важное от просто срочного. И тут-то возникает риск сделаться заложником суеты. Выделите несколько часов вне работы, сядьте спокойно, составьте список дел, определите приоритеты. Эти несколько часов сосредоточенности помогут вам освободить разум от перегрузки, и свои ограниченные силы вы направите на действительно нужные дела. Определенность сама по себе придает сил. В противном случае вы, скорее всего, накинетесь на те дела, от которых хочется побыстрее избавиться — вот только и пользы от них мало.

Подзарядите свои батарейки. Для максимальной эффективности человеческому телу требуется отдых и восстановление. Не стоит работать на пределе физических или умственных сил — и самому тяжело, и результаты невысокого качества. Если после победы вы не имеете возможности взять продолжительный отпуск, нужно включить часы отдыха непосредственно в рабочий день. Отметьте в календаре перерывы и в это время выходите на прогулку. Не перекусывайте перед компьютером. Хотя бы несколько дней по окончании рабочего дня отключайте электронную почту, а еще лучше — приехав домой, уберите подальше мобильный телефон. Что делать дома для быстрейшего восстановления сил? Статья из журнала Journal of Occupation Health Psychology дает полезные указания. В этом исследовании психологи сравнили, как различные способы проводить время после работы сказываются на темпах восстановления. Многие предпочитают пассивный отдых, надеясь на релаксацию, но исследователи убедились, что еще лучше человек «реанимируется» благодаря физическим упражнениям и элементарному человеческому общению. Вывод: чтобы подзарядить батарейку, необязательно сбрасывать темп. Иногда лучше всего даже увеличить скорость, но сменить направление. Не валяйтесь перед телевизором, лениво переключая каналы — позвоните друзьям, найдите партнера для теннисного матча.

Поставьте себе очередную цель. Чтобы не снижалась вовлеченность, нам требуется постоянный рост, задачи, превышающие нынешний уровень компетентности. Консультант по лидерству Джим Коллинз говорит, что каждой компании требуются «великие, амбициозные цели», иначе ничего не достигнешь. И такие же цели нужны и каждому сотруднику. Если вы хотите работать по максимуму, вам нужен какой-то новый стимул. Отведите в расписании время для исследования свежих идей, или для чтения перед работой, или 15 минут после ланча на просмотр блогов по вашей отрасли. Так у вас сохранится ощущение личного роста даже при выполнении вполне предсказуемых и привычных заданий.

Еще один метод роста: менторство. Мы склонны рассматривать его как способ учить других, повышать эффективность чьей-то работы. Однако новые исследования показали, что во многих случаях основной выигрыш достается наставнику: он избавляется от ужасного ощущения, что его карьера «уперлась в потолок». Чем тут помогает менторство? Исследования подтвердили, что оно предотвращает скуку на работе, помогает нам увидеть обычные задания под новым углом. То есть в менторстве мы вновь обретаем рост, и эмоциональное выгорание нам уже не грозит.

И, наконец, от вашего отношения к работе после победы в немалой степени зависит долговечность самого триумфа. Нужно предвидеть и проактивно устранять состояние физической и умственной усталости, чтобы победа не осталась единичным фактом, а стала лишь первой в цепочке непрерывных достижений.

Об авторе

Рон Фридман (Ron Friedman) — PhD, психолог, автор нескольких книг, основатель компании ignite80, которая занимается обучением и развитием и преподает лидерам научные стратегии строительства высокоэффективных команд.

Источник

https://big-i.ru/karera/lichnye-kachestva-i-navyki/p15318

Три опоры для сотрудников в переходный период

Вступая в эпоху больших перемен, мы нуждаемся в поддержке, чтобы переправиться на другой берег. Психология развития, и в частности, основополагающая концепция Дональда Винникотта, подсказывает, что могло бы помочь: переходные объекты.

Эти объекты — будь то физический предмет (например, любимое одеяло) или что-то более абстрактное (например, ритуал, привычка или действие) — придают нам устойчивость и помогают справиться с неопределенностью. В течение 15 лет мы с командой вели исследование при участии 100 организаций из семи стран мира. Мы проанализировали, какую роль переходные объекты играют для организации и ее сотрудников в эпоху рабочих перемен. Например, когда основатель британского семейного издательства (и страстный коллекционер произведений искусства) решил, что пришло время продать бизнес, он предложил каждому сотруднику выбрать по одному произведению искусства из своей коллекции в качестве вознаграждения за достойную службу. Такой акт щедрости — плюс реальное произведение искусства — стал для сотрудников символом прошлого, помогающим им двигаться в будущее.

Не все переходные объекты так же четко очерчены; порой мы даже не осознаем, что пользуемся чем-то подобным, чтобы пережить трудные времена. Однако сегодня руководители должны обращать на этот аспект особое внимание, поскольку из-за пандемии COVID-19 и других сложных ситуаций сотрудники и организации по всему миру сталкиваются с более радикальными изменениями, чем это было раньше.

По мере перехода к «новой норме» — все еще крайне размытой и неопределенной — руководителям стоит сознательно находить и интегрировать переходные объекты, чтобы поддержать своих сотрудников. В частности, руководителям стоит учитывать три важные условия, которые помогают людям справляться с переменами: выбор, связь с целью и использование чего-то нового в качестве моста между прошлым и будущим.

Понимание всех этих условий позволит вам определить наиболее подходящий тип переходных объектов, который поможет вашим сотрудникам преодолеть еще один сложный год.

Условие 1: Выбор

В литературе, посвященной нейробиологическому феномену под названием «нейропластичность», утверждается, что мы можем буквально перестраивать свой мозг: его связи сохраняют способность меняться на протяжении всей нашей жизни. Это означает, что во времена перемен люди способны отказаться от старых правил и принять новые. Это не всегда легко, однако исследования показывают, что людям проще принять изменения, когда они чувствуют, что активно участвуют в процессе принятия решений.

Переходный объект, дающий людям возможность выбирать, обеспечит необходимую поддержку на пути от старого к новому. В корпоративном мире такой переходный объект для сотрудников может представлять собой возможность выбирать, где и как они предпочитают работать. Одна из компаний, участвовавших в исследовании, переехала из маленького помещения в просторный офис. Вместо того чтобы распределять сотрудников по местам, руководство предоставило им выбор, где они хотят работать — в опенспейсе или в отдельном кабинете. Это дало сотрудникам чувство автономности и понимания своей роли в условиях глобальных перемен — что особенно актуально сегодня, когда компании принимают важные решения относительно того, где и как в дальнейшем будут работать. В каких аспектах этого процесса вы можете предоставить выбор сотрудникам?

Еще один пример: члены одной из команд глобальной консалтинговой компании, расположенной в Вашингтоне, округ Колумбия, решили прекратить сотрудничество с организацией, с которой они продуктивно вели успешный проект на протяжении пяти лет. Проектная команда была опустошена. Чтобы помочь им справиться с эмоциями от перехода, со-руководитель консалтинговой команды предложил сотрудникам несколько вариантов долгосрочного развития, которые они могли бы реализовать в будущем. Члены команды приободрились, когда им дали возможность поучаствовать в решении собственного будущего, особенно с учетом того, что инициатива исходила от уходящего, но пользующегося доверием руководителя. Другие организации могут попробовать привлечь больше людей к принятию определенных решений, когда особенно важный для сотрудников период подходит к концу. Когда сотрудники понимают, что сами участвуют в формировании дальнейшей стратегии, особенно когда случается что-то плохое или неожиданное, они чувствуют в себе силы двигаться вперед.

Условие 2: Связь с целью и миссией

Исследования говорят о том, что западные культуры часто более ориентированы на индивидуализм, чем на коллективизм. Глобальные изменения, вызванные пандемией COVID-19, напомнили нам, что возможность работать сообща и оставаться на связи дорогого стоит. Связь с чем-то общим — миссией, целью или путеводной звездой, — нежели сиюминутный дискомфорт, испытываемый в переходный период и во времена неопределенности, позволяет людям сосредоточиться на большем. Это условие особенно важно в рабочей среде.

Возьмем, к примеру, популярную историю уборщика в NASA. В 1961 году во время своего визита в компанию Джон Кеннеди спросил уборщика, чем тот занимается, и уборщик ответил: «Я помогаю отправить человека на Луну». Обычно эту историю рассказывают, чтобы показать, как важно доносить миссию организации до всех сотрудников и как это помогало NASA добиваться самых амбициозных целей. Однако эта история не просто байка из прошлого. В 2016 году наша исследовательская группа проанализировала данные, собранные федеральным правительством США для отслеживания показателей по производительности, вовлеченности и удовлетворенности работой сотрудников государственных учреждений. Анализ данных за период более 15 лет показал, что ведомства с глубоко укорененной миссией регулярно демонстрировали более высокие баллы по всем показателям эффективности, чем те учреждения, где люди не чувствовали надежной связи с миссией своей организации. Кроме того, мы обнаружили, что связь с миссией или глобальной задачей компании является ключевым поддерживающим объектом в переходные времена. Какое же государственное учреждение набрало больше всего баллов? NASA. Чтобы последовательно справляться с самыми сложными задачами, сотрудники должны понимать, как то, что они делают, способствует достижению высшей цели организации. Это условие особенно важно, когда ваша компания переживает резкий скачок роста или, наоборот, находится в затруднительном положении из-за пандемии. Можете ли вы дать своим сотрудникам четкую цель и миссию, чтобы вдохновить их в эпоху глобальных перемен?

Миссия дарит людям чувство безопасности и комфорта, дает им понимание куда и зачем идти, когда ситуация вокруг кажется слишком неопределенной.

Условие 3: Мост

Пережив опыт пандемии COVID-19, который заставил нас переосмыслить все аспекты жизни: от медицинской помощи и образования детей до работы и покупки продуктов, нам предстоит ещё развить и освоить новые формы и методы коммуникаций. К нам на помощь, в преодолении проблем в коммуникации (с переменным успехом), приходили технологические платформы: телемедицина, виртуальное образование, Zoom и службы доставки еды. Другими словами, технологии и стали тем мостом, который поддерживает нашу способность переосмыслять «нормальную» повседневную жизнь — от больницы и учебных классов до рабочего пространства. Такие мосты оказывают мощный поддерживающий эффект, поскольку они одновременно подсвечивают то, что больше не работает, и помогают утвердить новые (а иногда и более эффективные) способы решения повседневных задач. COVID-19 вытолкнул нас в мир, наполненный двусмысленностью и неопределенностью, однако результатом этого процесса могут стать культурные и социальные преобразования в рабочей сфере, которые в противном случае могли бы занять еще 100 лет. Так что спросите себя: какие технологии могут поддержать наших сотрудников и клиентов, пока происходит смена модели?

Однако в качестве моста могут выступать не только технологии. Иногда это нацеленность на позитивный настрой — как в притче про радостную оранжевую лягушку, не унывающую среди всеобщего негатива. Такой ориентир избрали, например, в одной из организаций здравоохранения, имеющей подразделения в Айове и Иллинойсе, когда пришлось внедрять серьезные изменения в связи с ростом расходов и снижением доходов. (Важная информация: я консультирую эту здравоохранительную организацию, но не по данному проекту.)

Основная мысль заключается в том, что даже в самые темные дни есть хотя бы один огонек света, на котором мы можем сосредоточить свое внимание. Это яркое пятно поможет вам и вашим сотрудникам выживать день за днем даже в самых сложных обстоятельствах. Сколько оранжевых лягушек вы сегодня заметили?

Вот три условия, благодаря которым переходные объекты могут поддержать людей во времена любых изменений и неопределенности. Так что, когда вы физически вернетесь в офис, начнете снова путешествовать и приступите к установлению новой пост-пандемической «нормы», задайте себе три вопроса: - в каких аспектах я могу предоставить выбор своим сотрудникам? - как мне интегрировать общую цель в повседневную деятельность? - какие новые объекты, инновации и технологии могут стать мостом к будущим целям?

Не каждый переходный объект будет легко идентифицировать, но все они играют важную роль в разработке, оптимизации и поддержании организационной устойчивости как во время нынешней пандемии, так и в грядущую эпоху.

Об авторе

Виктория Грэди (Victoria M Grady) — доцент, преподаватель менеджмента и организационного поведения в Школе бизнеса при Университете Джорджа Мейсона, также работает приглашенным профессором по вопросам здравоохранения в рамках программы «Люди и перемены» в Dixon Hughes Goodman (Шарлотт, Северная Каролина).

Рекомендация к ознакомлению

«Три аспекта стратегии: определение, внедрение и реализация» Кен Фаваро.

Источник

https://big-i.ru/management/upravlenie-personalom/864634/

Позитивный настрой активизирует те нейроны в мозгу, в которых хранится информация о том, как приятно добиваться своей цели.

«Если все в жизни сложится идеально, кем бы ты хотел стать через десять лет?» Этот вопрос распахивает перед нами новые возможности, заставляет поразмыслить над самым важным и выявить те ценности, которыми мы руководствуемся в жизни. Этот же вопрос служит для руководителей инструментом, с помощью которого они ведут свою команду к лучшим результатам. Сравните, скажем, пробуждающий живую мысль разговор и занудное выяснение, что с вами не так и что нужно исправить. Когда человеку читают мораль, он уходит в глухую оборону и все пути для него словно бы закрываются. Управленцу следует об этом помнить, особенно когда он оценивает достижения своего подчиненного.

Вопрос, приведенный выше, придумал Ричард Бояцис, завкафедрой организационной бихевиористики в Уэзерхедской школе менеджмента при Университете Западного резервного района (Кливленд, штат Огайо). В проведенном недавно исследовании о новых подходах к коучингу он использовал сканирование мозга и выяснил, как реагирует мозг на слова и действия коучера, который, с одной стороны, апеллировал к мечте, а с другой — указывал на недостатки. Эти находки подскажут, как лучше помочь другим или усовершенствовать себя.

В книге «Focus: The Hidden Driver of Excellence» я цитирую основную мысль Бояциса: «Разговор о высоких целях и мечтах активизирует мозговые центры, отвечающие за новые возможности, а разговор о том, что нужно сделать, чтобы исправиться, отрезает эти возможности». Вместе с коллегами из Кливлендского госпиталя Бояцис проводил с испытуемыми либо интервью на позитивных тонах, нацеленное на мечты, либо аналогичное, но уже окрашенное в негативные тона. При этом осуществлялось сканирование их мозга. Во время позитивных разговоров отмечалась активность «области наград», участков мозга, отвечающих за приятные воспоминания и ощущения. Так мозг реагирует на оптимизм, сопутствующий окрыляющей мечте. И напротив, негативный разговор активизировал участки мозга, связанные с тревожностью: те самые, которые включаются, когда нам грустно или не по себе. Если включается тревожность и человек занимает оборонительную позицию, ему гораздо труднее найти пути к совершенствованию.

Конечно же, начальник должен указать подчиненному, если у того что-то не ладится. Опять же, цитируя Бояциса, «негативный разговор нужен для выживания, позитивный — для процветания. Нужны оба, но в разумной пропорции». Барбара Фредериксон, психолог из Университета Северной Каролины, установила, что позитивный настрой помогает дольше сосредотачиваться, перебирая весь спектр возможностей, и мотивированно работать ради лучшего будущего.

Люди, преуспевающие в частной жизни или в профессии, в обычные дни, как правило, переживают больше позитивных эмоций, чем негативных. Позитивный настрой активизирует те нейроны в мозгу, в которых хранится информация о том, как приятно добиваться своей цели — это подтверждает исследование Ричарда Дэвидсона из Университета штата Висконсин. Эти серые клеточки заставляют нас биться за каждый небольшой шаг на пути к великой цели — осуществлять проект или что-то изменять в себе. Эти клетки мозга, от которых зависит желание достижения цели, нуждаются в дофамине, нейромедиаторе, вызывающем положительные ощущения, а также в производимых организмом веществах вроде эндорфинов, «естественных наркотиков». Эти химические вещества повышают активность и вознаграждают организм хорошим самочувствием. Вероятно, именно поэтому позитивный подход способствует улучшению рабочего процесса.

Как показало исследование Фредериксон: приятные мысли придают свежие силы, мышление становится более гибким и сосредоточенным. И как итог — нам легче общаться с окружающими. Руководителям и наставникам стоит это запомнить.

Бояцис советует, прежде всего, понять, о чем мечтает собеседник, а затем обсудить, как можно реализовать эту мечту. В результате будут обозначены конкретные цели и шаги работы над собой, среди которых: добиться большей добросовестности, научиться слушать, сотрудничать со всеми и так далее. И эти качества, в свою очередь, обеспечивают более положительный результат работы. Бояцис приводит в качестве примера студента программы MBA, который учился выстраивать отношения с коллегами. По первому образованию этот будущий топ-менеджер был инженером, и, когда требовалось решить конкретную задачу, он, по словам Бояциса, «видел только цель, но не сотрудников, вместе с которыми ему предстояло ее достигать».

Для начала студенту нужно было научиться понимать чувства других людей. Для того чтобы достичь этого, не слишком рискуя собственной карьерой, он взялся тренировать футбольную команду своего сына и очень старался подмечать реакцию ребят на свои указания. Эту привычку он потом перенес и в рабочие процессы в компании. Он начал с постановки позитивной цели — «хочу строить отношения», а не с обличения недостатков, которые ему следовало преодолеть. Именно поэтому цель оказалась достигнутой.

Итог: не зацикливайтесь на своих недостатках, обратитесь к мечтам и надеждам. Это то, что делает работу нашего мозга более продуктивной.

Об авторе

Дэниел Гоулман — американский писатель, психолог, научный журналист. В течение двенадцати лет писал статьи для The New York Times, специализируясь на психологии и науках о мозге. Написал более 10 книг по психологии, образованию, науке и лидерству.

Источник

https://big-i.ru/management/upravlenie-personalom/p13270/

Элис 38 лет, она живет в Нью-Йорке и руководит консалтинговой компанией-стартапом. Мы начали работать вместе на заре 2020 года, когда ее бизнес быстро рос. Однако затем разразилась пандемия. Элис пришлось быстро перевести услуги из офлайна в онлайн и при этом постараться сохранить тот же уровень обслуживания и персонализированного внимания к клиентам. В то же время Элис нужно было организовать виртуальное обучение для своих детей пяти и семи лет. Муж старался помогать ей, но он врач и поэтому практически все время был вынужден проводить в больнице. Элис оказалась отрезана от живших неподалеку друзей и соседей, а еще от своего отца, обычно бравшего на себя заботу о детях, когда те не были в школе.

Сначала Элис расценила это как еще один вызов, который она должна принять. Она была уверена, что сможет преодолеть трудности, как неоднократно делала это раньше. «Я справлюсь», — сказала она себе, но прошло много месяцев, а конца пандемии все не предвиделось. В какой-то момент помощница Элис, мать-одиночка, решила уйти из компании, до смерти устав совмещать работу и воспитание детей. Перестройка бизнеса давалась тяжело, Элис испытывала растущее беспокойство и чувствовала себя оторванной от виртуальной команды. Она начала сомневаться в том, насколько эффективно сотрудники работают из дома, и стала управлять жестче. Сотрудники, в свою очередь, чувствовали, что им не доверяют. Помимо этого, Элис стала чаще ссориться с мужем и срываться на детях. За последний год мы слышали бесчисленное количество вариаций истории Элис. Со временем стало ясно, что просто лечить симптомы уже недостаточно. Сложность и интенсивность вызовов, с которыми сталкиваются наши клиенты, превосходят уровень организации их мыслительных процессов и эмоциональной устойчивости. Тогда мы решили сосредоточиться не только на том, что происходит, но и почему — то есть на первопричине. Мы поняли, что часть личности, управляющая нашей жизнью, защищает нас от опасностей, но она же стоит на пути роста, обучения, адаптации и развития. Кроме того, мы бессознательно ищем информацию, подтверждающую то, во что и так уже верим, особенно когда находимся под давлением. Если ваши потребности превосходят мощности компьютера, вы обновляете его операционную систему. Но как обновить собственную операционку? Понимание того, что происходит с телом, разумом и эмоциональной сферой, не менее важно для стабильной работы, чем навыки, которые вы используете для ее выполнения.

Вооружившись знаниями по нейробиологии, теории привязанности и лечению различных травм, мы постарались глубоко проанализировать то, как люди реагируют на разные уровни стресса. Представленная здесь дорожная карта основана на предпосылке, что мы действуем не из единого стабильного «я», но перемещаемся между тремя его базовыми составляющими — «ребенком», «защитником» и «взрослым», — перехватывающим друг у друга власть в зависимости от текущей ситуации.

Три «я» Первое «я», появляющееся с рождением, — детское, это наш «внутренний ребенок». Оно самое беспомощное, нересурсное и пугливое из трех составляющих. А еще оно самое игривое, любопытное и расположенное к чудесам. В детстве мы часто ощущаем собственное бессилие и рассчитываем на то, что другие о нас позаботятся. По мере взросления мы становимся осознаннее, способнее и автономнее, и опыт «внутреннего ребенка», связанный с бессилием и уязвимостью, становится все невыносимее. Для того, чтобы справиться с окружающими угрозами, мы начинаем формировать второе «я» — «защитника».

Впервые описав три «я» год назад, мы не обратили внимания, что в конечном итоге именно «защитник» занимает доминирующую позицию в нашей жизни. Он появляется не только в те моменты, когда мы замечаем угрозу и переходим в режим «бей или беги», но скорее становится основным «я», в котором мы живем большую часть жизни. Это своеобразное амплуа, в рамках которого мы взаимодействуем с окружающим миром. В отсутствие стресса «защитник» сосредоточен и продуктивен, а порой даже участлив и успешен. При этом он все время начеку и готов молниеносно отреагировать на любую предполагаемую угрозу своей ценности. «Защитник» Элис перешел в режим «бей или беги», а ее способность мыслить осознанно и рационально уступила место страху и оборонительному поведению. Вспомните, что было, когда вы в последний раз сильно о чем-то переживали. Возможно, вы, как и Элис, утонули в гневе, осуждении и упреках? А может, вы предались самокритике или просто отбросили чувства, предпочтя отвлечь или оглушить себя? Все это способы, которыми наш «защитник» обороняется от ощущений небезопасности, недостойности и страха, которые испытывает «внутренний ребенок».

Наше самое функциональное и зрелое «я» — «внутренний взрослый». Он проявляется в моменты, когда мы на высоте. Например, только «внутренний взрослый» способен наблюдать, как в нас поднимаются страх и гнев, но вместо того, чтобы сразу же действовать на основании этих эмоций, принимать их с заботой и состраданием. Именно благодаря «внутреннему взрослому» мы можем находиться рядом с коллегой, подчиненным, другом, когда они переживают не лучшие времена, и при этом без осуждения давать место всему, что они чувствуют.

Однако соприкоснуться с «внутренним взрослым» на удивление трудно, особенно в условиях сильного стресса, когда это необходимо больше всего. Сама способность различать три разные составляющие «я» — уже большой шаг вперед. Подобно тому, как осознанный родитель успокаивает и создает безопасное пространство для ребенка, когда тот закатывает истерику и импульсивно себя ведет, так и наш «внутренний взрослый» способен с состраданием утешить «внутреннего ребенка» вместо того, чтобы вступать с ним в противостояние. Только наш «внутренний взрослый» способен увидеть и в полной мере принять нас целиком. Создавая безопасную внутреннюю среду, наше взрослое «я» высвобождает и лучшие качества «внутреннего ребенка»: спонтанность, любопытство, творчество, удивление и радость. Обнадеживающая новость заключается в том, что даже небольшие сдвиги в сознании могут сильно сказаться на поведении. Со временем Элис стала лучше различать внутренние «я». Сначала она увидела своего «защитника», обороняющего ее от угроз, а затем и «внутреннего ребенка», переживающего уязвимость и страх. Она обнаружила в себе никогда ранее не переживаемое чувство сострадания как к «внутреннему ребенку», так и к «защитнику». Элис поняла, что может создать для себя то же пространство заботы и безопасности, какое она создавала для своих детей, когда те слишком эмоционально на что-то реагировали. Обретя больше спокойствия и осознанности, Элис стала мягче относиться к коллегам, легче реагировать на рабочие трудности, чаще проявлять творческий подход и лучше взаимодействовать с детьми. После того, как мы начали работать с ее командой и поощрять более открытый диалог, коллеги стали больше поддерживать друг друга.

Признать и принять свои ограничения Многие лидеры, с которыми мы работали — мужчины и женщины — обнаружили, что признание и принятие своих ограничений не несет за собой ощущения слабости и унижения, которых они так боялись. Напротив, это позволяло им почувствовать себя менее агрессивными, более искренними и легкими в общении с коллегами.

Вот четыре ключевых шага на этом пути:

1. Начните замечать, как ваше тело чувствует себя в стрессе. Всякий раз, когда вы ощущаете себя «хуже, чем» или «лучше, чем», считайте это знаком того, что ваш «внутренний ребенок» почувствовал угрозу, а «защитник» включил режим «бей или беги». Сильные негативные эмоции, такие как страх, фрустрация, раздражение и гнев — еще один признак активности «защитника».

2. Если вы на уровне тела чувствуете, что «завелись», постарайтесь замедлиться и осознать происходящее. Сделайте глубокий вдох. Назовите свои эмоции вслух, это поможет вам перейти от полного растворения в них к более спокойному наблюдению. Движение — особенно раскачивание — тоже может помочь. Вспомните, как мы инстинктивно обнимаем и качаем ребенка, чтобы его успокоить.

3. Вместо того, чтобы осуждать и критиковать себя, лучше признайте и примите свои отрицательные эмоции и недостатки. Да, они — часть вас самих. Но чем полнее вы сможете принять себя, тем меньше вам придется защищаться. Осознавая происходящее и выводя на сцену «внутреннего взрослого», вы получаете возможность спокойно и здраво размышлять о том, как решить любую стоящую перед вами проблему.

4. Привыкайте к дискомфорту. Неудобства — предпосылка для роста и изменений, но нас учат приравнивать их к опасности. Психолог Ресма Менакем различает «грязную боль» (хроническое стремление подавлять, отрицать и винить других за собственные страхи и уязвимости) и «чистую боль» (неизбежный дискомфорт, который возникает, когда мы ставим под сомнение свои установки, сталкиваемся лицом к лицу со страхами и берем на себя ответственность за собственные ошибки).

Главный прорыв Элис случился, когда она чувствовала подавленность и бессилие. «Я внезапно поняла, что худшее, что я думала о себе, правда, но это лишь часть правды», — сказала она. Только полностью приняв все стороны своей личности, мы почувствуем себя по-настоящему сильными и способными дать силы другим.

Об авторах Тони Шварц (Tony Schwartz) — президент и генеральный директор консалтинговой компании Energy Project, автор книги «То, как мы работаем, — не работает». Эмили Пайнс (Emily Pines) — управляющий директор консалтинговой компании The Energy Project.

Фото: Patrick Schneider / Unsplash

Статья из HBR Россия 25 марта 2021

«Неужели и в этом можно найти что-то хорошее?» Во времена стресса, кризиса, шока люди часто задаются этим вопросом. В нынешнем году нас накрыла пандемия: сотни тысяч смертей, беспрецедентный уровень безработицы, глобальный экономический спад. Перед лицом подобной трагедии — личной и коллективной — ответ, казалось бы, ясен: «Нет!» Однако в какой-то момент мы придем к осмыслению долгосрочных последствий этого тяжелого периода. Что означали эти месяцы для каждого из нас и для наших организаций, сообществ и стран? Почти наверняка мы вынесем из этого опыта не только ужас от произошедшего, но и нечто хорошее. Последние 25 лет психологи, и я в их числе, активно изучали этот феномен. Мы назвали его посттравматическим ростом.

Оказалось, что негативный опыт способен вызвать позитивные изменения: ощущение собственной силы, открытие новых возможностей, укрепление связей, вновь обретенная радость жизни и духовный рост. Это можно заметить у людей, переживших войну, природные катаклизмы, смерть близких, потерю работы, обнищание, серьезные болезни и травмы. Значит, несмотря на ужасы коронавирусной эпидемии, многие из нас могут надеяться в конечном счете улучшить свою жизнь. Лидеры же призваны помочь в этом другим.

Хотя посттравматический рост часто происходит как бы сам собой, без психотерапии и иных вмешательств, есть пять способов помочь ему: обучение, регуляция эмоций, самораскрытие, создание нарратива и служение. В качестве исследователей и практикующих психотерапевтов мы с коллегами применяли их, чтобы сотни людей вышли из испытаний более стойкими. Вы тоже можете выйти из кризиса сильнее, чем были. И оказаться для других, как мы говорим, «знающим товарищем», подсказывающим путь к самоанализу и пониманию окружающих, активно слушающим их и сочувствующим им.

ФАКТОРЫ РОСТА Давайте рассмотрим эти пять способов подробнее.

Обучение. Чтобы вырасти, пройдя через травму, человеку сначала надо понять суть перенесенного — разрушение базовых убеждений. Допустим, до пандемии многие из нас верили, что моровые поветрия остались в прошлом и не могут случиться с нами; что все катастрофы происходят где-то в других странах; что наши общественные институты и экономика достаточно устойчивы, чтобы легко справиться с проблемой. Оказалось, все это не так. Теперь нам надо сформулировать новые убеждения.

Когда наши исходные представления испытываются на прочность, мы ощущаем растерянность, страх и часто прокручиваем в голове тревожные вопросы: почему же это произошло? кто виноват? что теперь делать? Нам приходится переосмысливать самих себя, окружающих, весь мир и собственное будущее. Все это может быть чрезвычайно болезненным. Однако, как показывают исследования, именно так наступают ценные для нас перемены. Мы должны с самого начала уяснить и осознать эту истину.

Однажды я консультировал женщину моложе 40 лет, которую парализовало после инсульта. Поначалу она не могла смириться с произошедшим, но довольно быстро осознала, что изменившиеся обстоятельства вынуждают ее заново взглянуть на собственную личность: «Мне надо определить, как жить дальше в условиях, которые я раньше даже представить себе не могла. Какая-то часть меня не хочет об этом даже думать, но я знаю, что это правда». Это был первый шаг на ее пути к новой себе — с новым уровнем сочувствия к своему состоянию, со способностью принять свои ограничения, но не сводить всего себя только к этим ограничениям.

Проходя сквозь нынешний кризис медицины и экономики, задумайтесь, как убедить себя и других в том, что у его последствий будет как негативная, так и позитивная сторона. Помните: вы и ваша команда или организация можете полностью переосмыслить принципы своей работы. Вполне вероятно, что это уже заметно по экстренным мерам, принимаемым для поддержания рабочего процесса. Скажем, я знаю сотрудницу ИТ-отдела продовольственной компании, где за один год было уволено большинство сотрудников. Поскольку людей оставалось мало, моей знакомой пришлось заниматься вопросами и сферами, к которым она никогда ранее не имела отношения. Это было непросто — но вскоре она поняла, что теперь, когда привычная бюрократия и внутренняя борьба за место под солнцем ей не мешают, она готова оптимизировать неэффективные процессы. Этим она и занялась.

Регуляция эмоций. Чтобы обучаться, человек должен быть правильно настроен. Прежде всего надо взять под контроль отрицательные эмоции, такие как тревожность, гнев и чувство вины, а для этого изменить породивший их способ мышления. Вместо того чтобы фокусироваться на потерях, неудачах, неопределенности и пессимистичных сценариях, постарайтесь вспомнить свои успехи, рассмотрите оптимистичные варианты развития событий, учтите ресурсы и подготовленность (свои или организации) и, наконец, рационально подойдите к тому, что можно сделать — одному или с коллегами.

Когда совет директоров одной сети ресторанов сместил основателя компании с поста генерального директора, тому очень помогла коррекция эмоций. Как он сам писал в HBR (статья «Crucible: Losing the Top Job — and Winning It Back», октябрь 2010 г.), эта новость стала настоящим ударом и повергла его в ярость. Однако, когда отец, тоже инвестор, посоветовал ему «придумать, как в этой ситуации проявить понимание», он послушался. Вместо того чтобы накручивать себя, считая случившееся предательством, мужчина начал размышлять, как сохранить выдержку и профессионализм и помочь развитию бизнеса. В конечном итоге ему удалось вернуть себе руководство компанией.

Эмоции можно регулировать напрямую, наблюдая их в процессе переживания. Неплохо помогают также физические упражнения и медитативные практики. Используйте эти приемы сами и советуйте другим. Признайте, что ситуация остается и сложной, и пугающей; затем продемонстрируйте самообладание даже в этих условиях. И чаще контактируйте с другими: благодаря этому люди чувствуют себя более вовлеченными и лучше ощущают эмоциональную силу коллектива.

Самораскрытие. Так называется ваш открытый рассказ о том, что произошло или происходит сейчас: о последствиях — в узком и широком смысле, краткосрочных и долгосрочных, личных и профессиональных, на уровне человека и организации — и тех трудностях, которые они создали для вас. Проговаривание этих моментов помогает нам осмыслить травматичную ситуацию и превратить разрушающие нас изнутри мысли в продуктивные размышления.

Помогая другим выговориться о своем опыте переживания кризиса, не задавайте слишком много вопросов: это же не расспросы любопытствующего, а акт поддержки. Мягко поинтересуйтесь, какие чувства испытывает человек и какие возникающие у него в голове вопросы кажутся самыми важными.

Показателен случай бывшего клиента. Талантливый разработчик старался создать себе репутацию в новой компании. Он написал многообещающую программу — но для ее внедрения начальство наняло человека извне, а моего клиента сделали его подчиненным. Под началом нового менеджера программа давала плохие результаты, которые списывали на ошибки разработчика, портя его репутацию и карьерные перспективы. Наконец, мой клиент обратился в отдел персонала. «Не знаю, правильно ли я поступил, — признавался он, — но мне нужен был совет». Исповедь сняла груз с его души — и в итоге разработчик рассказал даже больше, чем собирался, потому что собеседница умело задавала вопросы вроде «Что вы почувствовали, когда у вас забрали проект — а потом его завалили?» В дальнейшем она постаралась помочь ему преодолеть последствия профессионального провала.

Как коллеге и лидеру вам важно понять разные типы воздействий, которые пандемия и последующие увольнения, рецессия, волатильность рынка уже оказали и продолжают оказывать на жизнь людей вокруг вас. Начните с открытого рассказа о собственных проблемах и о том, как вы сами справляетесь с неопределенностью. Далее предложите окружающим поделиться их историями — и внимательно выслушайте их. Пусть они расскажут, в чем их трудности и как они их воспринимают в сравнении с невзгодами и потерями окружающих.

Создание нарратива. Следующий шаг — формирование искреннего рассказа о травмирующем событии и о жизни после него; это поможет примириться с уже написанными главами и представить и наполнить смыслом последующие. Ваша история — как и истории людей, которых вы поддерживаете, — должна повествовать о дискомфортном прошлом, ведущем к лучшему будущему.

Вспоминаю руководителя НКО, уволенного с двух предыдущих должностей по обвинениям в сексуальном харассменте. Однажды поздно вечером они с женой ехали по автостраде и попали в аварию, врезавшись в стоящий автомобиль с выключенными фарами. Жена почти не пострадала, а муж провел месяц в коме и еще год заново учился ходить и говорить. Вот какой нарратив он создал о пережитом: «Многие думали, что этот инцидент поставил мою жизнь под угрозу. На самом деле к тому моменту я уже находился в большой опасности. Я причинял боль окружающим, разрушал собственную карьеру, от меня вот-вот могла уйти жена с детьми. Авария заставила меня затормозить. Появилось время подумать и оценить настоящую любовь».

Когда будете морально готовы, начните формировать нарратив о кризисе 2020 года для себя и своей организации. Как вы пересмотрели приоритеты? Какие новые пути или возможности открыли? Обратитесь к историям тех, кто шел через тернии к звездам: путь Опры Уинфри или Нельсона Манделы, или передряги компаний, таких как Chrysler и Johnson & Johnson. Всех их закалили кризисные ситуации. Это яркие примеры посттравматического роста. Изучите их, обретите в них надежду — и вдохновите на то же окружающих.

Служение. Люди лучше справляются с последствиями трагедий, если находят способы принести пользу окружающим: помочь близким, или соседям, или жертвам схожих ситуаций. Я знаю двух матерей, потерявших детей. Они сообща создали благотворительную организацию и теперь помогают скорбящим семьям найти поддержку у тех, кто понимает их утрату. Этой организации уже 40 лет — и она до сих пор успешно работает, причем во главе неизменно стоят люди, сами пережившие подобное и готовые поделиться обретенной силой.

Другой прекрасный пример служения — Кен Фальке, американский армейский специалист по обезвреживанию бомб с более чем 20-летним опытом. Зная не понаслышке, какие раны наносит война, он мечтал помогать людям выздоравливать. Вместе с женой Джулией они начали посещать боевых ветеранов в госпиталях — но поняли, что этого недостаточно. Тогда они основали организацию, где сейчас работаю и я, — Boulder Crest Institute. Она ведет программы оздоровительных ретритов для военных и ветеранов, основанные на моем понимании посттравматического роста.

Безусловно, чтобы служить людям, нет нужды затевать НКО или фонд. Чтобы вырасти над собой, просто задумайтесь: что можно сделать, чтобы облегчить горе, вызванное кризисной ситуацией? Может быть, надо шить маски или создавать духоподъемный контент, раскладывать товары на полках или переобучать свою команду, поддерживать малый бизнес или соглашаться на временное снижение зарплаты. А может, просто выражать благодарность и проявлять сострадание и эмпатию.

Именно служение определит, чем пандемия и ее последствия останутся в памяти: просто черным периодом в судьбе или поиском новых лучших путей в жизни и работе. Возможно, вы сумеете сделать так, чтобы в будущем справляться с подобными проблемами стало легче. Или поможете тем, кому сейчас больнее всего. Найдите личные и общие задачи, которые вдохновят вас и помогут обрести смысл.

Негативный опыт способен спровоцировать позитивные изменения, включая признание собственной силы, вновь обретенную радость жизни и духовный рост.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Можно надеяться, что таким образом вы и ваши коллеги или организация придете к росту в одной или нескольких из следующих сфер.

Внутренняя сила. Люди порой сами изумляются тому, как успешно справились с травмирующим эпизодом. Они лучше подготовлены к будущим испытаниям. То же относится к командам и организациям. Ценой невзгод коллективы часто обретают ясную картину того, что они знают и умеют, что способны перенести и до какой степени вырасти.

Приведу пример владельца ресторана, открывшего новую точку в январе этого года. Введенные в марте нормы социальной дистанции заставили понять, что весь план придется пересмотреть. Он подумывал уволить персонал, переждать пандемию, чтобы потом открыться заново, однако затем, удивив самого себя, сделал все наоборот: поставил во главу угла сохранение проекта и вовлек весь штат — от поваров и официантов до администрации — в поиск путей к успеху в новых условиях.

Новые возможности. Если реальность не позволяет вернуться к прежним привычкам, ролям и стратегиям, приходится адаптироваться и изобретать новые. Лидеры должны найти в себе смелость и энтузиазм и начать тестировать альтернативные опции, демонстрируя сотрудникам, что изменений не стоит пугаться — их придется принять.

Тот владелец ресторана убедил свой коллектив изобрести бизнес-модель под имеющиеся человеческие и материальные ресурсы и тем самым сохранить предприятие. Сотрудники составили список своих умений и опыта и смогли оптимально распределить роли в обновленной компании.

Укрепление связей. Человеческие отношения часто рождаются из необходимости оказывать и получать поддержку в тяжелые времена. Кризис может по-новому сплотить людей и внушить им благодарность за ту близость, которая у них уже есть. Совместное преодоление тягот объединяет.

С сотрудниками ресторана именно так и произошло. Они стали по-настоящему ценить вклад каждого в общее дело. Три месяца назад они были едва знакомы, а теперь стали близкими и превратились в единую гибкую команду.

Радость жизни. Пережив страхи и потери, мы лучше видим, что у нас осталось — и чего, возможно, мы раньше не замечали. Лидеры могут подать в этом пример, первыми заговорив о ценности базовых основ жизни и работы: «У нас отличная команда. Нас ценят клиенты. Мы сохранили компанию ради блага всех, кто все еще с нами. Наша организация стремится к высокой цели». Здесь важно все — даже простые вещи вроде наслаждения вкусом утреннего кофе.

Зная, что коллеги из других ресторанов массово теряют работу, персонал согласился на снижение зарплаты, лишь бы остаться вместе. Люди были довольны, что сохранили занятость — независимо от своей новой роли в переосмысленной компании. Практически никто не смотрел на сторону. Люди ценили возможность продолжать делать нечто стоящее.

Духовный рост. Он может явиться как результат размышлений о «главных вопросах», часто забываемых в рутине повседневности. Подрыв важнейших убеждений во время кризисных ситуаций побуждает людей заново выстраивать философскую или религиозную картину мира — мира, в котором стоит жить дальше. Экзистенциальные вопросы встают и перед организациями: этична ли наша работа? не предаем ли мы собственные принципы? не стоит ли посвятить наши ценные ресурсы и время чему-то иному? делаем ли мы общество лучше? зачем мы вообще до сих пор существуем? Чтобы открыть дискуссию по подобным вопросам, лидеру понадобится смелость и стратегический талант.

Команда ресторана решила, что новый бизнес должен стать гибридным: и гастроном, и кухня с торговлей навынос и доставкой, и складской и распределительный центр для пожертвований в местную благотворительную столовую. Владелец и сотрудники стремились приносить пользу сообществу и знали, что это поможет им приобрести лояльных клиентов. Новый формат был лучше адаптирован и к краткосрочному выживанию, и к долгосрочному успеху. И это может сделать любой человек, коллектив или организация.

Если вам кажется, что все это чересчур оптимистично или даже наивно, возможно, вы просто еще не отошли от трагедии пандемии. Окружающим вас людям тоже все может видеться в черном свете. В этом случае проявите терпение: постепенно проработайте процесс посттравматического роста для себя и помогите другим. Мы, работающие в этой сфере, знаем, как важно дать себе время. Рост нельзя форсировать, с ним нельзя торопиться. Но как только вы — и люди вокруг вас — будете готовы, стоит начать действовать. Давайте все постараемся извлечь из этого тягостного периода нечто хорошее. Будет слишком жаль потерять те возможности для личного и коллективного роста, которые он открывает.

Об авторе: Ричард Тедески (Richard G. Tedeschi) — почетный профессор психологии в Университете Северной Каролины в Шарлотте, заслуженный председатель Boulder Crest Institute, соавтор книги «Posttraumatic Growth» (2018).

«Мы занимаемся чем угодно, только не собой»

Экономический кризис, пандемия, затянувшееся состояние глубокой неопределенности — все это вызывает у большинства людей тревогу. Оказавшись в непривычной ситуации, каждый по-своему ищет из нее выход. Психологи и психотерапевты, однако, давно поняли, как бороться с тревожностью и улучшить качество жизни в сложных условиях. Об этом и том, как подружиться со своей тревогой, рассказывает врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Дмитрий Ковпак.

Вопросы от HBR Россия: Что входит в понятие «тревога»? Ковпак: Слово «тревога» понятно без объяснений. В первую очередь, это эмоция. Она может быть условно здоровой, то есть сигнализирующей человеку об опасности, а может быть дезадаптирующей. Тогда речь идет о расстройствах. Существует целая группа расстройств, которые относятся к тревожным. Это, например, паническое расстройство, агорафобия, социальная фобия, генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство. У тревоги есть разные степени: озадаченность, обеспокоенность, страх, паника. Паника — пиковая эмоция, которая стала для многих символом тревожных расстройств. Это слово происходит от имени древнегреческого бога пастухов и дикой природы Пана, который своим внешним видом и поведением вселял в людей ужас. Существуют также специфические фобии, касающиеся определенного объекта, ситуации или процесса. Например, многие недолюбливают членистоногих: паук, который даже в фантазиях приземляется человеку за шиворот, вызывает у него эмоциональные и даже физиологические реакции. Можно бояться чего угодно, поэтому список страхов, который раньше вели, перестали дополнять: к любому явлению, предмету, животному можно добавить слово «фобия».

На одну и ту же ситуацию все реагируют по-разному: кто-то впадает в панику, кто-то отделывается легкой обеспокоенностью, кто-то вообще ничего не ощущает. С чем связана предрасположенность к тревоге? Тревога имеет основания. Зачастую ее вызывают так называемые внешние триггеры: сообщения о каком-то эксцессе, экономический или финансовый кризис, пандемия, проблемы на работе или дома. Когда что-то случается, наша нейросеть обрабатывает полученную информацию и делает выводы на основании нашего опыта. Этот опыт может быть запрограммирован в ДНК (через геном передаются, например, безусловные рефлексы) или накоплен в течение жизни. Очень важна, например, модель семьи, которую мы впитываем в детстве. Если бабушка чуть что капала себе корвалол и, как одна известная актриса, говорила «как страшно жить», то эта картина мира запечатлелась в нашей памяти, и мы считаем себя слабым и беспомощным. Любой травматический опыт — травля в школе, тяжелые отношения с близкими, недостаток поддержки, внимания и т. д. — может приводить к тому, что человек будет из-за чего-то сильно беспокоиться. Его может всю жизнь сопровождать (часто в неосознанном виде) социальный страх — волнение по поводу того, как его оценят окружающие, или страх публичных выступлений, или обеспокоенность тем, как сложатся обстоятельства. Существует так называемое катастрофизирующее мышление: размышляя о том, как будут развиваться события, человек выбирает худший сценарий.

Как психика реагирует на тревогу? Обычно начинают работать защитные механизмы. Некоторые люди используют компенсаторную стратегию — разбираются не с причинами, а со своим состоянием. Обжегшись на молоке, они дуют на воду и таким образом перестраховываются. У них возникает паника — не клиническая, а социальная — например, во время пандемии они убеждены, что грядет апокалипсис и все умрут. Включается охранительное поведение, в том числе отвлекающее от собственных переживаний: «с утра выпил — весь день свободен», заедание стресса, запойные покупки (вспомните ажиотаж вокруг туалетной бумаги в начале пандемии).

Другая форма защиты — отрицание, избегание. Человек не готов к тому, что происходит, не может это принять и утверждает, что все нормально. Он находит оправдание своей точке зрения, рационализирует ее, объясняет все доступным языком. Мы знаем людей, которые говорили, что коронавирус — заговор СМИ или правительств, мечтающих загнать людей в бетонные коробки и чипировать их. Психика часто хватается за простые быстрые решения, чтобы снять напряжение. Иногда самые фантастические версии облегчают на время состояние тревоги. Как мы видим, во время пандемии одни боятся даже нос в форточку высунуть, а другие, наоборот, ведут себя рискованно: бравируют отрицанием вируса, снимают маски или, как в Иране, облизывают ручки публичных помещений и подошвы обуви. Этот второй тип людей призывает к нерациональному позитиву: если я буду бодриться, верить в лучшее, вирус меня не возьмет, поэтому я не стану менять свой образ жизни и соблюдать хотя бы элементарные меры предосторожности.

Как бороться с тревожными состояниями? У этого процесса три важнейших элемента: осознание; принятие и изменение; тренировка и адаптация. Они тесно связаны между собой. Осознание — это прояснение текущей ситуации. Люди — не реалисты, хотя сами себя и считают таковыми. Мы проецируем на реальность свои ожидания, шаблоны, стереотипы мышления, схемы, которые являются кристаллизацией нашего опыта и его интерпретации. Мы порой видим то, что ожидаем увидеть, живем в дополненной нашими проекциями реальности и многое делаем на автомате — иначе мы бы не могли справиться с поступающей в мозг информацией.

Аарон Бек, создатель когнитивной психотерапии, еще в 1960-е годы ввел термин «автоматические мысли». Это, по сути, полуосознанный способ быстрой обработки информации, получения выводов на основании этой обработки и выработка предписаний. Автоматические мысли — производные наших убеждений. Человек, уверенный в собственной беспомощности и уязвимости, считает, что его здоровью и жизни что-то угрожает, и «включает» компенсаторные стратегии гиперконтроля и избегания опасностей. Тот, кого страшит непринятие значимыми для него людьми, делает все, чтобы окружающие оценивали его положительно. Это порождает высокие требования к себе, стремление быть идеальным, никогда не проигрывать. Страх быть непринятым другими коррелирует с хроническим и часто неосознанным неприятием себя.

На психотерапии первый этап — это анализ, который позволяет понять, как и чем человек себя тревожит. Вот простая ситуация: человек «прочитал» мысли начальника, который хмурым взором обвел подчиненных, и «понял», что тот его ненавидит и вот-вот уволит, — поэтому решил сам написать заявление об увольнении, пока не случилось катастрофы. А у начальника, оказывается, было несварение желудка, и смотрел он хмуро потому, что плохо себя чувствовал. Часто люди, не разобравшись, выбирают худший сценарий и реагируют так, будто он является доказанным фактом. Поэтому анализ — это возможность разобраться на конкретных примерах, как человек мыслит, какие у него привычки и убеждения, какие из них помогают ему жить, а какие, наоборот, мешают. Затем нужно найти альтернативы этим привычкам и способам мышления — те, которые помогут человеку достигать целей и чувствовать себя хорошо, — и научиться ими пользоваться.

То есть не стоит пытаться влиять на ситуацию — вместо этого нужно фактически изменить себя? Древнегреческий философ Эпиктет еще две тысячи лет назад сказал, что не вещи расстраивают нас сами по себе, а наше отношение к вещам. Мы не всегда можем поменять окружающую действительность: пандемию, экономический кризис и т. д. — а вот на свое отношение к ней повлиять можем. Наша внутренняя, субъективная действительность подвластна нам в гораздо большей степени, чем внешняя. И все же люди часто говорят: «Мне не нравится то, что происходит, я против этого». Но разве можно повлиять, скажем, на дождь? Наверное, если вы мэр Москвы, то тучи разгонят. Но это будет дорого стоить. В таких ситуациях нужно смотреть на соотношение «цена-качество». Если вы готовы менять реальность — партнера, супруга, коллектив, планету, — осознайте, сколько это будет стоить. И заодно спросите себя, есть ли у вас запасная планета.

Когда мы разберемся с тем, что происходит у нас внутри, может оказаться, что не так много нужно менять снаружи, что мы способны ко всему адаптироваться, изменяя свое отношение к действительности. Это не значит, что необходимо со всем смириться или тем более подчиниться. Это значит, что надо учиться видеть действительность и воспринимать ее, даже если она не соответствует нашим ожиданиям и требованиям. Когда начинается дождь, мы раскрываем зонт, а не ругаемся на облака. Принятие — это возможность действовать более адаптивно и извлекать из ситуации то, что она способна дать. Это синоним не терпения, а преодоления — в первую очередь, своих предубеждений.